Innentüren-Lexikon: Was bedeuten Zarge, Drücker und Sperrtür?

Entdecken Sie die wichtigsten Fachbegriffe rund um die Tür, deren Funktionen und verschiedene Türarten

Catherine Hug

27. April 2021

Houzz-Contributor. Kreative Einrichtungsberaterin. Bloggerin, Baumarkt-Stammkundin und DIY-Expertin. Mutter zweier Töchter und stolze Besitzerin eines sehr alten Wohnwagens mit Vorliebe für Schlichtes, Schönes und Skandinavien.

Houzz-Contributor. Kreative Einrichtungsberaterin. Bloggerin, Baumarkt-Stammkundin... Mehr

Bei der Auswahl einer passenden Innentür kommt es auf Details an. Aber wissen Sie, was man unter einer „Sperrtür mit gefälztem Türblatt, verdeckt liegenden Bändern und einer Rosettengarnitur“ versteht? Wir erklären die wichtigsten Begriffe rund um die Zimmertür.

Türaufbau

Bauteile einer klassischen Innentür sind der Türrahmen (auch Zarge genannt), das Türblatt (auch Türflügel) und die Beschläge. Dazu gehören einerseits Scharniere, die das Türblatt beweglich mit dem Türrahmen verbinden, andererseits auch Bauteile zum Verschließen und Öffnen der Tür, also der Türgriff (Drücker), das Schloss und in einigen Fällen ein Riegel zum Feststellen.

Bauteile einer klassischen Innentür sind der Türrahmen (auch Zarge genannt), das Türblatt (auch Türflügel) und die Beschläge. Dazu gehören einerseits Scharniere, die das Türblatt beweglich mit dem Türrahmen verbinden, andererseits auch Bauteile zum Verschließen und Öffnen der Tür, also der Türgriff (Drücker), das Schloss und in einigen Fällen ein Riegel zum Feststellen.

1. Türzarge: Der Rahmen, der die Tür hält

Was wir im Alltag als „Türrahmen“ bezeichnen, heißt fachsprachlich „Zarge“. Dieser unbewegliche Teil der Tür ist fest mit dem Mauerwerk verbunden. An ihm ist das bewegliche Türblatt befestigt, das sich öffnen und schließen lässt.

Aus Konstruktionssicht unterscheidet man drei Arten von Zargen, die auf unterschiedliche Weise an die Laibung (die Öffnung in der Wand) angepasst sind:

In der Regel schließt eine Tür oben mit dem Türsturz (der waagerechten Abdeckung der Maueröffnung) ab. Eine raumhohe Tür endet dagegen erst an der Zimmerdecke, daher wirkt sie in manchen Fällen besonders elegant. Wer eine vorhandene Tür auf Raumhöhe vergrößern möchte, muss den Türsturz entfernen, weshalb der nachträgliche Einbau einer deckenhohen Tür meist relativ aufwendig ist.

Profis für Bau und Gestaltung von Innentüren finden Sie hier auf Houzz

Was wir im Alltag als „Türrahmen“ bezeichnen, heißt fachsprachlich „Zarge“. Dieser unbewegliche Teil der Tür ist fest mit dem Mauerwerk verbunden. An ihm ist das bewegliche Türblatt befestigt, das sich öffnen und schließen lässt.

Aus Konstruktionssicht unterscheidet man drei Arten von Zargen, die auf unterschiedliche Weise an die Laibung (die Öffnung in der Wand) angepasst sind:

- Umfassungszarge: Sie kleidet den inneren Teil der Laibung aus und wölbt sich zusätzlich noch nach außen, wo sie einen deutlich herausstehenden Rahmen bildet.

- Blockrahmen: Diese Art der Zarge befindet sich nur innerhalb der Laibung und hält dort das Türblatt. Auf diese Weise lässt sich eine Tür einbauen, die flächenbündig mit der Wand abschließt. Man spricht dann auch von einer „zargenlosen Tür“ (was streng genommen nicht stimmt – die Zarge verschwindet lediglich aus dem Sichtfeld).

- Blendrahmen: Eine Zarge, die nur auf der Außenseite der Laibung befestigt ist (und nicht, wie bei der Umfassungszarge, die Innenseite auskleidet).

In der Regel schließt eine Tür oben mit dem Türsturz (der waagerechten Abdeckung der Maueröffnung) ab. Eine raumhohe Tür endet dagegen erst an der Zimmerdecke, daher wirkt sie in manchen Fällen besonders elegant. Wer eine vorhandene Tür auf Raumhöhe vergrößern möchte, muss den Türsturz entfernen, weshalb der nachträgliche Einbau einer deckenhohen Tür meist relativ aufwendig ist.

Profis für Bau und Gestaltung von Innentüren finden Sie hier auf Houzz

2. Türblatt: Der bewegliche Teil der Tür

Das Türblatt ist der fachsprachliche Ausdruck für den Teil der Tür, den wir öffnen und schließen.

Sperrtür versus Rahmentür

Eine Tür mit glatten Türblatt bezeichnet man als Sperrtür. Demgegenüber besteht die Rahmentür aus einem umlaufenden Rahmen und einer Füllung – zum Beispiel aus Glas, Holz oder Holzwerkstoffen.

Das Türblatt ist der fachsprachliche Ausdruck für den Teil der Tür, den wir öffnen und schließen.

Sperrtür versus Rahmentür

Eine Tür mit glatten Türblatt bezeichnet man als Sperrtür. Demgegenüber besteht die Rahmentür aus einem umlaufenden Rahmen und einer Füllung – zum Beispiel aus Glas, Holz oder Holzwerkstoffen.

Gefälztes versus stumpfes Türblatt

Dieses Detail bezieht sich auf die Kantengeometrie des Türblatts. Gefälzte Türblätter haben eine L-förmige Kante, sodass sie auf dem Rahmen aufliegen und nicht bündig mit ihm abschließen – ein Merkmal, dass besonders bei hohen Schallschutzanforderungen zum Tragen kommt, denn die Türfalz kann durch eine Schallschutzdichtung zusätzlich abgedichtet werden.

Stumpfe (genauer: „stumpf einschlagende“) Türblätter haben keine Falz, stehen also auch nicht über. Sie sind vor allem wegen ihrer klaren und gradlinigen Optik beliebt.

Dieses Detail bezieht sich auf die Kantengeometrie des Türblatts. Gefälzte Türblätter haben eine L-förmige Kante, sodass sie auf dem Rahmen aufliegen und nicht bündig mit ihm abschließen – ein Merkmal, dass besonders bei hohen Schallschutzanforderungen zum Tragen kommt, denn die Türfalz kann durch eine Schallschutzdichtung zusätzlich abgedichtet werden.

Stumpfe (genauer: „stumpf einschlagende“) Türblätter haben keine Falz, stehen also auch nicht über. Sie sind vor allem wegen ihrer klaren und gradlinigen Optik beliebt.

3. Beschläge: Die Verbindungen zwischen Zarge und Türblatt

Drückergarnitur: Alltagssprachlich geben wir uns die „Klinke“ in die Hand – Fachleute sprechen dagegen vom „Drücker“. Er dient dazu, die Tür zu öffnen und zu schließen, weshalb die Art der Ausführung entscheidenden Einfluss auf den Bedienungskomfort hat. Außerdem trägt er natürlich auch zur optischen Erscheinung der gesamten Tür bei und ist damit ein wichtiges Designmerkmal.

Zu jedem Drücker gehört eine Abdeckung. Ist sie länglich geformt und bedeckt zusätzlich das Schlüsselloch (wie im Bild zu sehen), spricht man von einem Türschild. Besitzen die Öffnungen für den Drücker und das Schlüsselloch dagegen jeweils eine eigene kleine Abdeckung, spricht man von Rosetten. Drücker und Abdeckung(en) bilden gemeinsam die Drückergarnitur (die entsprechend der Ausführung entweder als Schildgarnitur oder als Rosettengarnitur angeboten wird).

Schloss: Ein sogenanntes Buntbartschloss mit einfach geformten Schlüsseln gilt als das Standardschloss für Zimmertüren. Es lässt sich im Notfall auch relativ einfach ohne Schlüssel, etwa mit einem Haken öffnen – im Gegensatz zum sicheren Profilzylinderschloss, mit dem standardmäßig Außentüren verschlossen werden.

Türbänder: Sie werden auch als Scharniere bezeichnet und stellen eine mechanische Verbindung zwischen Türblatt und Zarge her. Die meisten Türen verfügen über zwei Türbänder, die optisch an die übrigen Beschläge der Tür angepasst sind. Ebenfalls erhältlich sind verdeckt liegende Bänder, die bei geschlossener Tür unsichtbar sind. Sie bieten sich vor allem bei stumpf einschlagenden (flächenbündig eingearbeiteten) Türen an.

Drückergarnitur: Alltagssprachlich geben wir uns die „Klinke“ in die Hand – Fachleute sprechen dagegen vom „Drücker“. Er dient dazu, die Tür zu öffnen und zu schließen, weshalb die Art der Ausführung entscheidenden Einfluss auf den Bedienungskomfort hat. Außerdem trägt er natürlich auch zur optischen Erscheinung der gesamten Tür bei und ist damit ein wichtiges Designmerkmal.

Zu jedem Drücker gehört eine Abdeckung. Ist sie länglich geformt und bedeckt zusätzlich das Schlüsselloch (wie im Bild zu sehen), spricht man von einem Türschild. Besitzen die Öffnungen für den Drücker und das Schlüsselloch dagegen jeweils eine eigene kleine Abdeckung, spricht man von Rosetten. Drücker und Abdeckung(en) bilden gemeinsam die Drückergarnitur (die entsprechend der Ausführung entweder als Schildgarnitur oder als Rosettengarnitur angeboten wird).

Schloss: Ein sogenanntes Buntbartschloss mit einfach geformten Schlüsseln gilt als das Standardschloss für Zimmertüren. Es lässt sich im Notfall auch relativ einfach ohne Schlüssel, etwa mit einem Haken öffnen – im Gegensatz zum sicheren Profilzylinderschloss, mit dem standardmäßig Außentüren verschlossen werden.

Türbänder: Sie werden auch als Scharniere bezeichnet und stellen eine mechanische Verbindung zwischen Türblatt und Zarge her. Die meisten Türen verfügen über zwei Türbänder, die optisch an die übrigen Beschläge der Tür angepasst sind. Ebenfalls erhältlich sind verdeckt liegende Bänder, die bei geschlossener Tür unsichtbar sind. Sie bieten sich vor allem bei stumpf einschlagenden (flächenbündig eingearbeiteten) Türen an.

Tapetentür

Der Begriff Tapetentür bezeichnet eine stumpf einschlagende, flächenbündig abschließende Tür, deren Oberfläche wie die Wand gestaltet ist. Sie verschmilzt optisch weitgehend mit der Wandfläche und ist deshalb kaum als Tür zu erkennen, sondern verrät nur durch einen kleinen Spalt ihren Umriss.

Der Begriff Tapetentür bezeichnet eine stumpf einschlagende, flächenbündig abschließende Tür, deren Oberfläche wie die Wand gestaltet ist. Sie verschmilzt optisch weitgehend mit der Wandfläche und ist deshalb kaum als Tür zu erkennen, sondern verrät nur durch einen kleinen Spalt ihren Umriss.

Kassettentür

Sie wird häufig auch als Stiltür bezeichnet und bezeichnet eine Tür in Rahmenbauweise, die klassischerweise aus mehreren waagerecht miteinander verleimten Brettern besteht. In Altbauten findet man diese Türart oft. Heutzutage hergestellte Kassettentüren bestehen meist nur aus einer Sperrholzplatte, in die Profilnuten eingefräst worden sind, um den Eindruck einer handwerklich gefertigten Kassettentür zu erwecken.

Sie wird häufig auch als Stiltür bezeichnet und bezeichnet eine Tür in Rahmenbauweise, die klassischerweise aus mehreren waagerecht miteinander verleimten Brettern besteht. In Altbauten findet man diese Türart oft. Heutzutage hergestellte Kassettentüren bestehen meist nur aus einer Sperrholzplatte, in die Profilnuten eingefräst worden sind, um den Eindruck einer handwerklich gefertigten Kassettentür zu erwecken.

Flügeltüren

Typischerweise ebenfalls in Form von Kassettentüren kommen bei besonders großen Durchgängen zweiflügelige Türen zum Einsatz. Sie bestehen aus einem Geh- und einem Standflügel. Zuerst wird immer der Gehflügel geöffnet, erkennbar an Schloss und Drücker (Klinke). Der Standflügel dagegen ist meist mit einem Riegel versehen, durch den er sich fest mit der Zarge verbinden und bei Bedarf öffnen lässt. Von einer symmetrischen Ausführung spricht man bei zwei gleich breiten Türblättern. Sind Geh- und Standflügel unterschiedlich breit, handelt es sich um eine asymmetrische Ausführung.

Typischerweise ebenfalls in Form von Kassettentüren kommen bei besonders großen Durchgängen zweiflügelige Türen zum Einsatz. Sie bestehen aus einem Geh- und einem Standflügel. Zuerst wird immer der Gehflügel geöffnet, erkennbar an Schloss und Drücker (Klinke). Der Standflügel dagegen ist meist mit einem Riegel versehen, durch den er sich fest mit der Zarge verbinden und bei Bedarf öffnen lässt. Von einer symmetrischen Ausführung spricht man bei zwei gleich breiten Türblättern. Sind Geh- und Standflügel unterschiedlich breit, handelt es sich um eine asymmetrische Ausführung.

Platzsparende Türen ohne Schwenkbereich:

1. Schiebetüren

Ohne jede Drehbewegung kommen Schiebetüren aus. Deshalb fällt bei ihnen der Schwenkbereich weg, was natürlich eine Menge Platz spart. Ihre Beschläge unterscheiden sich deutlich von „normalen“ Innentüren. So verfügen sie nicht über Türbänder, sondern über einen sogenannten Laufbereich – ein Schienensystem, in dem sich die Tür verschieben lässt.

Verläuft die Schiebetür zwischen zwei Wänden, kann sie beim Öffnen komplett aus dem Sichtfeld verschwinden. Ein nachträglicher Einbau einer solchen Konstruktion ist allerdings mit hohem Aufwand verbunden und daher eher in Neubauten zu finden.

1. Schiebetüren

Ohne jede Drehbewegung kommen Schiebetüren aus. Deshalb fällt bei ihnen der Schwenkbereich weg, was natürlich eine Menge Platz spart. Ihre Beschläge unterscheiden sich deutlich von „normalen“ Innentüren. So verfügen sie nicht über Türbänder, sondern über einen sogenannten Laufbereich – ein Schienensystem, in dem sich die Tür verschieben lässt.

Verläuft die Schiebetür zwischen zwei Wänden, kann sie beim Öffnen komplett aus dem Sichtfeld verschwinden. Ein nachträglicher Einbau einer solchen Konstruktion ist allerdings mit hohem Aufwand verbunden und daher eher in Neubauten zu finden.

Alternativ kann ein nachträglich vor die Wand gebauter Schiebetürkasten aus Metall hinter einer Wandverkleidung verschwinden.

Einfacher zu realisieren sind vor der Wand laufende Schiebetüren, deren Laufschienen auf der Wand montiert werden. Aufgrund ihrer Konstruktion verfügen Schiebetüren nicht selten über Griffmuscheln anstatt eines Türgriffs. Sie sind bündig in das Türblatt eingelassen.

Einfacher zu realisieren sind vor der Wand laufende Schiebetüren, deren Laufschienen auf der Wand montiert werden. Aufgrund ihrer Konstruktion verfügen Schiebetüren nicht selten über Griffmuscheln anstatt eines Türgriffs. Sie sind bündig in das Türblatt eingelassen.

2. Falttüren

Eine weitere platzsparende Alternative für den Einbau einer Innentür ist die Falttür. Es gibt sie als stehende (auf einer Bodenschiene laufende) oder hängende (von einer Schiene über der Tür geführte) Konstruktion. Da sich solche raumsparenden Türen auch von Rollstuhlfahrern einfach öffnen lassen, spielen sie besonders bei barrierefreien Räumlichkeiten eine wichtige Rolle.

Eine weitere platzsparende Alternative für den Einbau einer Innentür ist die Falttür. Es gibt sie als stehende (auf einer Bodenschiene laufende) oder hängende (von einer Schiene über der Tür geführte) Konstruktion. Da sich solche raumsparenden Türen auch von Rollstuhlfahrern einfach öffnen lassen, spielen sie besonders bei barrierefreien Räumlichkeiten eine wichtige Rolle.

Ähnliche Artikel

Mit Experten arbeiten

Wie finde ich ein Architekturbüro, das zu mir passt?

Von Eva Bodenmüller

Bauen bringt viele Herausforderungen mit sich. Eine der größten: eine Architektin bzw. einen Architekten zu finden

Zum Artikel

Mit Experten arbeiten

Diese Fragen sollten Sie sich vor dem Bauen stellen

Von Eva Bodenmüller

Über Fragen lässt sich viel erfahren – sowohl über die eigenen Bedürfnisse als auch den passenden Profi

Zum Artikel

Mit Experten arbeiten

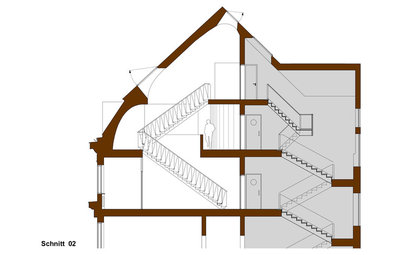

Grundriss, Ansicht, Schnitt: Was ist was bei der Architekturzeichnung?

Von Eva Zimmermann

Die wichtigsten Darstellungsformen von Architekt:innen und wie man sie als Laie versteht

Zum Artikel

Mit Experten arbeiten

Vorteile statt Vorurteile beim Bauen mit einem Architekturbüro

Von Eva Bodenmüller

Wer bauen will, braucht Profis. Architektinnen und Architekten bieten dabei mehr als ausgefallene Entwürfe

Zum Artikel

Innenausbau

Fachchinesisch: 12 Bau-Begriffe, die jeder kennen sollte

Von Eva Bodenmüller

Fasche, Gehrung, Unterzug… Wer baut oder umbaut muss teilweise eine ganz neue Sprache lernen. Sprechen Sie mit!

Zum Artikel

Gartengestaltung

Von Grau zu Grün – so kommt der Garten zum Haus

Von Eva Bodenmüller

Zwei Profis verraten, warum es klug ist, die Gartengestaltung schon beim Bau des Hauses zu berücksichtigen

Zum Artikel

Dachgeschoss einrichten

Darf ich das Dach meines Hauses gestalten, wie ich will?

Von Eva Bodenmüller

Für die Dachgestaltung gibt es Bauvorschriften. Die sich, wie folgende Beispiele zeigen, kreativ interpretieren lassen

Zum Artikel

Hausbau

Darf ich so hoch bauen wie ich will?

Von Eva Bodenmüller

Bebauungspläne oder die Umgebung bestimmen, wie hoch ein Haus sein darf. Sechs Beispiele, die das geschickt ausreizen

Zum Artikel

Nachhaltig bauen

So passen Sie Ihr Haus dem Klimawandel an

Von Eva Bodenmüller

Mit mehr Extremwetterereignissen beeinflusst der Klimawandel das Wohnen. Wir zeigen, wie Sie sich schützen können

Zum Artikel

Heizung, Kamin & Ofen

Wie funktioniert das Heizen mit Fernwärme?

Von Eva Bodenmüller

Wärme nutzen, die nicht im eigenen Haus produziert wird – wie geht das? Und ist das überhaupt sinnvoll?

Zum Artikel

Die Kassettentüren in unserem Haus sind mit einem eierschalenfarbenen Glanzlack gestrichen, der nicht Recht zum Rest des Hauses passt. Wir würden sie gerne streichen, sind aber nicht sicher was an Vorarbeit nötig ist. Hat jemand eine Idee, wie man da am wenigsten zeitaufwändig vorgehen kann? Es sind ziemlich viele...

wenn der lack nicht zu dick aufgestrichen ist, reicht meistens überall anschleifen und dann mit geeignetem lack überstreichen.

Ein schöner Artikel, sehr informativ. Am meisten hat es mir die Tapetentür angetan. Die hat so etwas von "verwunschenem Schloss mit Geheimgang".