Warum Umbau eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist

„Wenn unser Baubestand klimaneutral werden soll, wird sich einiges verändern müssen.“ Was, sagt Architekt Tim Rieniets

Eva Bodenmüller

28. Juni 2023

Houzz Deutschland Contributor. Freie Autorin mit Faible für Architektur und Technik, Garten und Kulinarik

Houzz Deutschland Contributor. Freie Autorin mit Faible für Architektur und Technik,... Mehr

Trotz Klimawandel und Rohstoffkrise wird weiter gebaut wie selten zuvor. Doch langsam setzt ein Umdenken ein, weg vom Neubau, hin zum Umbau. Unter dem Titel „Umbaukultur“ widmen Christoph Grafe, Professor für Architekturgeschichte und -theorie an der Universität Wuppertal, und Tim Rieniets, Professor für Stadt- und Raumentwicklung in einer diversifizierten Gesellschaft an der Leibniz-Universität Hannover, dem Thema ein ganzes Buch. Es ist eine Sammlung von Beispielen und anregenden Aufsätzen. Warum es einer Kultur des Umbauens bedarf und was sich damit ändern kann in unserem Wohnen und Leben, darüber haben wir mit Tim Rieniets gesprochen.

Tim Rieniets. Foto: ©Isabel Winarsch für VolkswagenStiftung

Herr Rieniets, Sie haben unter dem Titel „Umbaukultur“ Aufsätze und verschiedene Beispiele zum Thema Umbau zusammengefasst. Weshalb hat dieses Thema eine so große Bedeutung?

Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Klima- und Umweltziele im Bausektor nicht alleine durch technischen Fortschritt erreicht werden können. In unserem Buch schlagen wir ein anderes Narrativ vor, das nicht die Technik in den Vordergrund stellt, sondern den behutsamen Umgang mit dem Bestand.

Der Untertitel heißt „Für eine Architektur des Veränderns“. Wie groß werden denn die Veränderungen sein?

Der Begriff der Umbaukultur zeigt, dass Gesetze oder Förderungen nicht ausreichen für einen Wandel. Vielmehr ist der Wandel eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wenn unser Baubestand klimaneutral werden soll, wird sich einiges verändern müssen. Nicht nur die Art wie wir bauen, sondern auch die Art wie wir wohnen und was wir schön finden.

Was meinen Sie damit genau?

Momentan bauen wir 140.000 neue Gebäude pro Jahr. Diese Gebäude werden größten Teils mit nicht erneuerbaren Ressourcen gebaut und müssen über Jahrzehnte beheizt werden. Das ist eine große ökologische Bürde, auch für nachfolgende Generationen.

Herr Rieniets, Sie haben unter dem Titel „Umbaukultur“ Aufsätze und verschiedene Beispiele zum Thema Umbau zusammengefasst. Weshalb hat dieses Thema eine so große Bedeutung?

Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Klima- und Umweltziele im Bausektor nicht alleine durch technischen Fortschritt erreicht werden können. In unserem Buch schlagen wir ein anderes Narrativ vor, das nicht die Technik in den Vordergrund stellt, sondern den behutsamen Umgang mit dem Bestand.

Der Untertitel heißt „Für eine Architektur des Veränderns“. Wie groß werden denn die Veränderungen sein?

Der Begriff der Umbaukultur zeigt, dass Gesetze oder Förderungen nicht ausreichen für einen Wandel. Vielmehr ist der Wandel eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wenn unser Baubestand klimaneutral werden soll, wird sich einiges verändern müssen. Nicht nur die Art wie wir bauen, sondern auch die Art wie wir wohnen und was wir schön finden.

Was meinen Sie damit genau?

Momentan bauen wir 140.000 neue Gebäude pro Jahr. Diese Gebäude werden größten Teils mit nicht erneuerbaren Ressourcen gebaut und müssen über Jahrzehnte beheizt werden. Das ist eine große ökologische Bürde, auch für nachfolgende Generationen.

In diesem Projekt von Amunt entwickeln der Anbau und das zum Teil neue Dach die vorgefundene Gebäudestruktur weiter.

Sie sprechen davon, dass sich mit einer Umbaukultur das Verständnis von Architektur ändert. Gebäude sollen als etwas verstanden werden, das im ständigen Wandel, in ständiger Anpassung begriffen ist. Heißt das, dass meine Wohnung oder mein Haus sich alle paar Jahre verändern muss?

Wir müssen hier den Zeithorizont betrachten. Kurzfristig gibt es weniger Bedarf an Veränderung. Menschen schätzen Stabilität in ihrem Wohnumfeld und brauchen keine Flexibilität beim Wohnen. Langfristig hingegen gibt es Veränderungen, die zum Bauzeitpunkt noch nicht absehbar sind. Ein Beispiel ist etwa das Homeoffice, das vor ein paar Jahren noch nicht notwendig war. Auch der Platz, den wir heute für die Haustechnik benötigen, war früher nicht absehbar. Gebäude sollten sich an solche Veränderungen anpassen können.

Wo liegt dabei die Herausforderung?

Es gibt verschiedene Herausforderungen: Zum einen die Konstruktionsweisen heutiger Gebäude, die nicht für den Umbau ausgelegt sind. Hinzu kommt das Baurecht. Es verlangt, dass man beim Umbau die gleichen Standards erfüllt wie ein Neubau, was häufig nur mit erheblichem Aufwand möglich ist.

Architektur soll also vorbereitet sein, für das, was kommen könnte. Werden Gebäude damit nicht stereotyp und verlieren an Individualität?

Umgekehrt: Beim Neubau wird eine maßgeschneiderte Architektur versprochen. Aber wer bei einem Umbau in Dialog mit dem Bestand tritt, eignet sich das Haus viel stärker an. Das Gebäude kann dann für etwas genutzt werden, woran beim Bau vielleicht gar nicht gedacht wurde.

Wer sich Burgen und Schlösser, aber auch Kirchen oder alte Bauernhäuser anschaut, sieht schnell, dass diese alten Gebäude im Laufe ihres Lebens oft umgebaut wurden. Bei Gebäuden aus der jüngeren Geschichte ist das kaum noch der Fall. Haben wir das Umbauen verlernt?

Ja, wir haben das Umbauen verlernt. Früher hat man alte Bauteile und Bauwerke aus pragmatischen Gründen wiederverwendet, weil es günstiger war, als das Material neu zu beschaffen. Wenn wir in Zukunft nachhaltiger bauen wollen, müssen wir uns diese Fähigkeiten wieder aneignen.

Sie sprechen davon, dass sich mit einer Umbaukultur das Verständnis von Architektur ändert. Gebäude sollen als etwas verstanden werden, das im ständigen Wandel, in ständiger Anpassung begriffen ist. Heißt das, dass meine Wohnung oder mein Haus sich alle paar Jahre verändern muss?

Wir müssen hier den Zeithorizont betrachten. Kurzfristig gibt es weniger Bedarf an Veränderung. Menschen schätzen Stabilität in ihrem Wohnumfeld und brauchen keine Flexibilität beim Wohnen. Langfristig hingegen gibt es Veränderungen, die zum Bauzeitpunkt noch nicht absehbar sind. Ein Beispiel ist etwa das Homeoffice, das vor ein paar Jahren noch nicht notwendig war. Auch der Platz, den wir heute für die Haustechnik benötigen, war früher nicht absehbar. Gebäude sollten sich an solche Veränderungen anpassen können.

Wo liegt dabei die Herausforderung?

Es gibt verschiedene Herausforderungen: Zum einen die Konstruktionsweisen heutiger Gebäude, die nicht für den Umbau ausgelegt sind. Hinzu kommt das Baurecht. Es verlangt, dass man beim Umbau die gleichen Standards erfüllt wie ein Neubau, was häufig nur mit erheblichem Aufwand möglich ist.

Architektur soll also vorbereitet sein, für das, was kommen könnte. Werden Gebäude damit nicht stereotyp und verlieren an Individualität?

Umgekehrt: Beim Neubau wird eine maßgeschneiderte Architektur versprochen. Aber wer bei einem Umbau in Dialog mit dem Bestand tritt, eignet sich das Haus viel stärker an. Das Gebäude kann dann für etwas genutzt werden, woran beim Bau vielleicht gar nicht gedacht wurde.

Wer sich Burgen und Schlösser, aber auch Kirchen oder alte Bauernhäuser anschaut, sieht schnell, dass diese alten Gebäude im Laufe ihres Lebens oft umgebaut wurden. Bei Gebäuden aus der jüngeren Geschichte ist das kaum noch der Fall. Haben wir das Umbauen verlernt?

Ja, wir haben das Umbauen verlernt. Früher hat man alte Bauteile und Bauwerke aus pragmatischen Gründen wiederverwendet, weil es günstiger war, als das Material neu zu beschaffen. Wenn wir in Zukunft nachhaltiger bauen wollen, müssen wir uns diese Fähigkeiten wieder aneignen.

Die experimentelle „Antivilla“ von Arno Brandlhuber ist die umgenutzte Ruine der ehemaligen Fabrik VEB Ernst Lück.

Ein Glaubenssatz lautet, dass ein Umbau mit mehr Kosten und Risiken verbunden ist, als ein Neubau. Lässt sich das widerlegen?

Umbauprojekte sind deswegen teuer, weil wir zu hohe Standards ansetzen. Aber warum? Das ist so, als würde man einen Oldtimer zum Rennwagen machen.

Außerdem sind Neubauprojekte auch nicht vollkommen frei von finanziellen Risiken.

Es gibt bereits viele außergewöhnliche Gebäude, die durch Umnutzung und Umbau ein neues Leben bekommen haben. Lässt sich nur gute Architektur weiterentwickeln? Was ist mit der Masse der eher langweiligen Ein- und Mehrfamilienhäuser?

Ein Fabrikgebäude zu einem Museum umzubauen ist eine dankbare Aufgabe, die von der Öffentlichkeit heute anerkannt wird. Die Herausforderung liegt aber darin, die Masse der Alltagsarchitektur umzubauen. Hier sind wir noch am Anfang. Wir müssen die breite Masse der Bauherr:innen erst noch davon überzeugen, wie spannend ein umgebautes Haus sein kann. Es ist viel individueller als ein maßgefertigter Neubau.

Wie kann das gelingen?

Erstens mit guten Beispielen. Einige davon haben wir in unserem Buch vorgestellt. Zweitens muss die Politik eine andere Baupraxis anstoßen. Es muss Erleichterungen im Baurecht geben. Drittens müssen wir lernen, neu zu sehen. Wir haben uns Konventionen angeeignet, dass Oberflächen und Details perfekt sein müssen. Daran müssen wir etwas ändern und unsere eigenen Schönheitsideale infrage stellen. Im Urlaub schätzen wir ja auch die Atmosphäre italienischer Dörfer, die eben nicht glattgestrichen sind, wo auch mal der Putz ein wenig verwittern darf.

Werden sich unsere Städte durch eine Umbaukultur verändern?

Die Städte werden sich eher weniger als mehr verändern. Einfach, weil viel stehen bleibt. Aber natürlich sollten die Gebäude auch äußerlich verändert werden. Wir haben uns angewöhnt, „Schandflecken“ zu beseitigen. Besser wäre aber, sie umzubauen und positiv zu konnotieren. Ein Umbau kann hier mehr leisten als ein Abriss mit anschließendem Neubau. Eine Stadt hat etwas zu erzählen, mit jedem einzelnen Gebäude. Es geht ums große Ganze und zugleich ums Detail, das man liebgewinnen kann.

Danke, Herr Rieniets, für das Gespräch.

Ein Glaubenssatz lautet, dass ein Umbau mit mehr Kosten und Risiken verbunden ist, als ein Neubau. Lässt sich das widerlegen?

Umbauprojekte sind deswegen teuer, weil wir zu hohe Standards ansetzen. Aber warum? Das ist so, als würde man einen Oldtimer zum Rennwagen machen.

Außerdem sind Neubauprojekte auch nicht vollkommen frei von finanziellen Risiken.

Es gibt bereits viele außergewöhnliche Gebäude, die durch Umnutzung und Umbau ein neues Leben bekommen haben. Lässt sich nur gute Architektur weiterentwickeln? Was ist mit der Masse der eher langweiligen Ein- und Mehrfamilienhäuser?

Ein Fabrikgebäude zu einem Museum umzubauen ist eine dankbare Aufgabe, die von der Öffentlichkeit heute anerkannt wird. Die Herausforderung liegt aber darin, die Masse der Alltagsarchitektur umzubauen. Hier sind wir noch am Anfang. Wir müssen die breite Masse der Bauherr:innen erst noch davon überzeugen, wie spannend ein umgebautes Haus sein kann. Es ist viel individueller als ein maßgefertigter Neubau.

Wie kann das gelingen?

Erstens mit guten Beispielen. Einige davon haben wir in unserem Buch vorgestellt. Zweitens muss die Politik eine andere Baupraxis anstoßen. Es muss Erleichterungen im Baurecht geben. Drittens müssen wir lernen, neu zu sehen. Wir haben uns Konventionen angeeignet, dass Oberflächen und Details perfekt sein müssen. Daran müssen wir etwas ändern und unsere eigenen Schönheitsideale infrage stellen. Im Urlaub schätzen wir ja auch die Atmosphäre italienischer Dörfer, die eben nicht glattgestrichen sind, wo auch mal der Putz ein wenig verwittern darf.

Werden sich unsere Städte durch eine Umbaukultur verändern?

Die Städte werden sich eher weniger als mehr verändern. Einfach, weil viel stehen bleibt. Aber natürlich sollten die Gebäude auch äußerlich verändert werden. Wir haben uns angewöhnt, „Schandflecken“ zu beseitigen. Besser wäre aber, sie umzubauen und positiv zu konnotieren. Ein Umbau kann hier mehr leisten als ein Abriss mit anschließendem Neubau. Eine Stadt hat etwas zu erzählen, mit jedem einzelnen Gebäude. Es geht ums große Ganze und zugleich ums Detail, das man liebgewinnen kann.

Danke, Herr Rieniets, für das Gespräch.

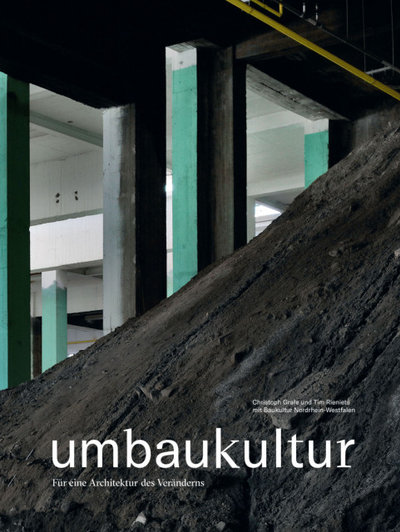

„Umbaukultur. Für eine Architektur des Veränderns“

Hrsg.: Christoph Grafe, Tim Rieniets, Baukultur Nordrhein-Westfalen e.V.

erschienen im Oktober 2022 im Verlag Kettler.

ISBN 978-3-98741-010-9

38 Euro.

Cover: © Verlag Kettler unter Verwendung eines Fotos von Filip Dujardin (Chapex, Charleroi, Belgien)

Hrsg.: Christoph Grafe, Tim Rieniets, Baukultur Nordrhein-Westfalen e.V.

erschienen im Oktober 2022 im Verlag Kettler.

ISBN 978-3-98741-010-9

38 Euro.

Cover: © Verlag Kettler unter Verwendung eines Fotos von Filip Dujardin (Chapex, Charleroi, Belgien)

Ähnliche Artikel

Mit Experten arbeiten

Wann lohnt sich eine Energieberatung?

Von Eva Bodenmüller

Wer sanieren möchte, kommt um eine Energieberatung nicht herum. Warum, wieso, weshalb und was diese kostet

Zum Artikel

Hausbau

Was Sie beachten sollten, wenn Sie trotz Klimawandel bauen wollen

Von Eva Bodenmüller

Mit mehr Extremwetterereignissen beeinflusst der Klimawandel das Wohnen und Bauen. Wir zeigen, wie Sie vorbeugen können

Zum Artikel

Hausbau

So passen Sie Ihr Haus dem Klimawandel an

Von Eva Bodenmüller

Mit mehr Extremwetterereignissen beeinflusst der Klimawandel das Wohnen. Wir zeigen, wie Sie sich schützen können

Zum Artikel

Heizung, Kamin & Ofen

Wie funktioniert ein Eisspeicher?

Von Eva Bodenmüller

Heiß auf Eis: Wie man die Sommersonne speichern und im Winter zum Heizen nutzen kann

Zum Artikel

Hausbau

Mit Dachbegrünung der Natur ein Stück Land zurückgeben

Von Mirko Düringer

Begrünte Dachflächen haben ökologische Vorteile und können Kosten senken. Für die Anlage gibt’s Geld vom Staat

Zum Artikel

Sanierung

9 natürliche Dämmstoffe und ihre Eigenschaften

Von Eva Bodenmüller

Ein Überblick über nachwachsende und regionale Alternativen zu Styropor und Mineralwolle fürs ökologische Dämmen

Zum Artikel

Heizung, Kamin & Ofen

Was ist eigentlich … Energieautarkie?

Von Eva Bodenmüller

Was steckt hinter dem Begriff zur Energiewende? Und wie lässt sich Energieautarkie für ein Wohnhaus erreichen?

Zum Artikel

Heizung, Kamin & Ofen

Sind energieautarke Häuser möglich – und sinnvoll?

Von Eva Bodenmüller

Interview mit Energie-Visionär Timo Leukefeld, wie Sie unabhängiger von Energie werden

Zum Artikel

Sanierung

Statt abreißen: Wie Profis Scheunen und Schuppen bewohnbar machen

Von Eva Bodenmüller

Wenn aus landwirtschaftlichen Gebäuden Wohnraum wird, hat das mehr mit Bauphysik und Statik zu tun als mit Romantik

Zum Artikel

Wir versuchen ein 60er-Jahre-Haus zu ertüchtigen.

Es ist momentan schon ganz schön schwer...

In der Stadt viel schlimmer als auf dem Land.

Altlasten (Fassadenmaterial etc.), Dauer der Baugenehmigungen, Phantasielosigkeit von Planern (auch bei Bauen im Bestand kommen am Ende Standard-Rigips-Schuhschachteln heraus!), Handwerkerverfügbarkeit und -qualität..

Und wer weder selbst handwerklich hochbegabt oder hochbegütert ist, der ist höchstverschuldet!

Nix für ungut, das ist Jammern auf hohen Niveau. Viele können von Eigentum nicht mal träumen!

Kesi, ja ich gebe zu, das grenzt schon an ein Glücksspiel. Deswegen den Planer mit Ruhe auswählen und ausreichend Empfehlungen einholen... und klar formulierte Ziele angeben hilft auch. Ich drücke die Daumen, dass es doch noch klappt!

Begrünte dachterrasse